世界につながる県民のくらし

「蚕糸王国長野県」「信州の民権と大正デモクラシー」「昭和恐慌と満州移民」「地域とくらしの変化」の4つのテーマから構成されます。明治~昭和初期に長野県の重要な産業となった養蚕業。近代の製糸場である、松代にあった六工社の復元模型を展示し、「蚕糸王国」のようすを紹介します。また、自由民権運動を長野県民は全国に先がけてくり広げ、大正デモクラシーの時代にも人権を尊重する運動を展開しました。時代の先を歩んだ長野県を解説いたします。

主な展示物

撮影スポット

体験

音声ガイド

-

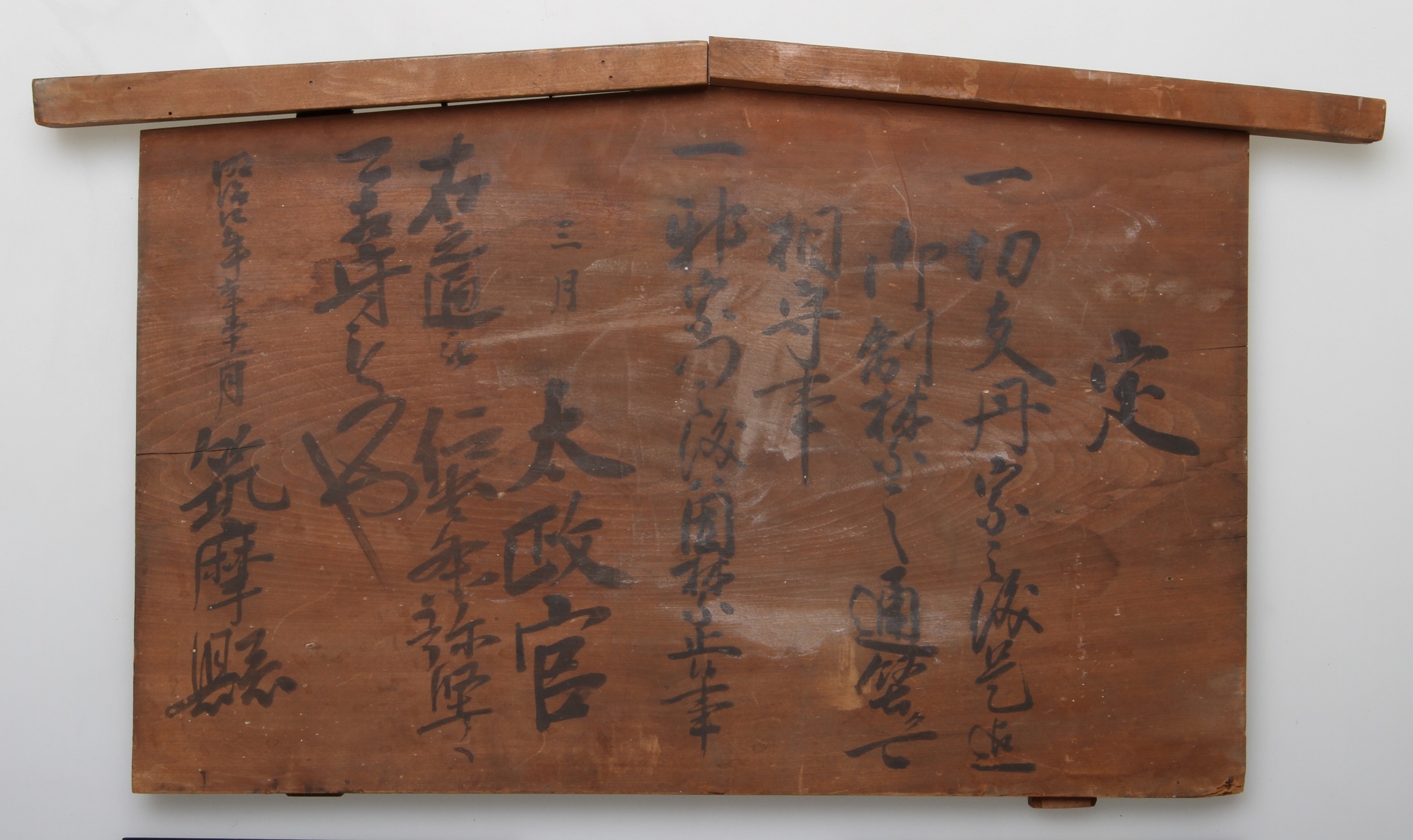

五榜の掲示(ごぼうのけいじ)

五榜の掲示は1868(明治元)年に明治政府によって五箇条の御誓文が出された翌日に国民に向けて出された高札です。五倫道徳の遵守、邪宗門の禁止など江戸時代とほとんど変わらない内容でした。資料の高札は第三札で1871(明治4)年に当時の筑摩県(県庁所在地は松本)により作成されたものです。

-

筑摩県絵図

廃藩置県を経て信濃の各県も統合され、明治4年に長野県と筑摩県が成立しました。筑摩県は5年間存続しますが、教育を尊重し会議を重視する気風を特徴としていました。

-

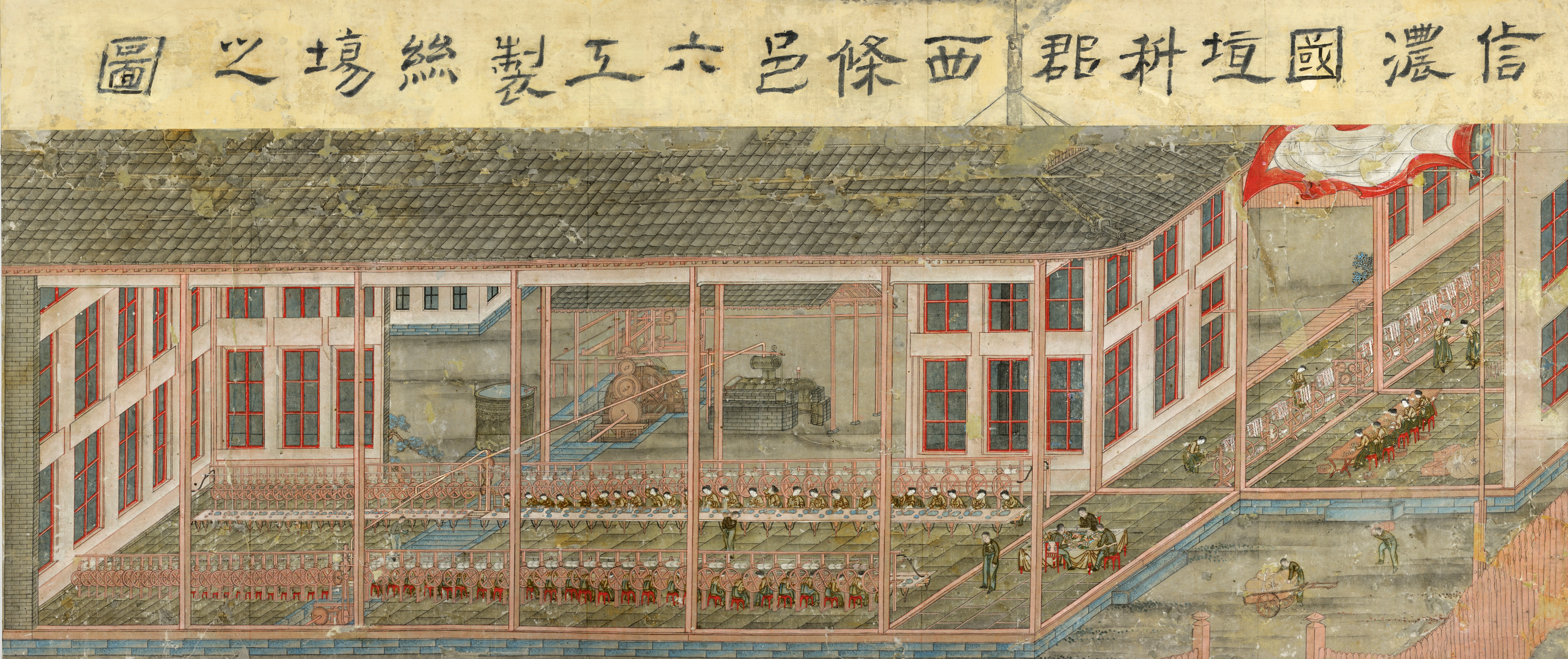

六工製糸場

六工製糸場は、現在世界遺産となっている群馬県の富岡製糸場をモデルにして創設したフランス式の民間製糸場です。富岡製糸場で学んだ士族の娘横田(和田)英らが、糸繰りの指導にあたりました。

-

飯島二水《信濃国埴科郡西條邑六工製糸場之図》

1874(明治7)年、現在の松代町に、富岡製糸場をモデルにしたフランス式器械製糸場「六工製糸場」が創立されました。この作品は1878(明治11)年、松代の絵師・飯島二水が明治天皇の行幸に際して展覧に供するために描いたものです。

-

養蚕神

養蚕は農家の貴重な収入源となりましたが、蚕が病気になったり、ネズミに食べられたり、さらにはえさとなる桑が霜の被害を受けるなど様々な環境等により生糸の収穫量に大きな差が出ました。そこで、農家では、蚕を「オカイコサマ」と呼び、養蚕神を信仰し、養蚕の無事と豊作を祈りました。

-

蚕玉様(こだまさま)の押絵(おしえ)

周囲に蚕繭(さんけん)を散らし、左手側に桑の葉を持つ蚕玉神像で、押絵雛(おしえびな)の技法で制作されています。蚕を「おかいこさま」、蚕繭を「こだまさま」と呼び、養蚕農家の信仰の対象となりました。

-

片倉組事務所外観

復原された建物は1910年に建てられた片倉組の事務所です。外壁はこの頃流行していた煉瓦色のタイルを貼ったものです。長野県を代表する製糸会社の片倉組は製糸結社をつくり、飛躍的な発展をとげ、1920年時点で1府23県と朝鮮に工場を進出させています。立派な事務所の横で写真撮影はいかがでしょうか。

-

大正の教室

明治時代に建てられた学校の教室です。山本鼎の指導により長野県ではいちはやく児童中心主義の美術教育が取り入れられました。教室壁面には、子どもたちが感動したものを素直に表現した「自由画」が掲示されています。

-

鳥瞰図

大正から昭和戦前にかけて観光ブームが訪れ、観光パンフレットが多数作成されました。とりわけ現在でも高い人気を誇る鳥瞰図画家の吉田初三郎・金子常光の作品は見所です。鮮やかな色彩と大胆で自由な構図で描かれる独特の世界をご堪能ください。

-

満蒙開拓更級郷スケッチ

更級農業拓殖学校(現更級農業高等学校)の生徒を引率し、満州更級郷へ勤労奉仕にいった故丸田恒雄氏が描いたスケッチです。開拓村の風景や建物、動植物等が生き生きと描かれ、当時の生活の様子が想像できます。

※「満州更級郷の日輪兵舎」 -

シンガー製足踏みミシンとブラザー製足踏みミシン

シンガー社は1851年に世界初の実用化ミシンの特許を取得した世界で最も古いミシンメーカーです。日本には大正から昭和にかけて多く輸入され、品質とデザイン性に優れた高級ブランドミシンとして業界をリードしました。

ブラザー社は昭和7(1932)年、それまで輸入用ミシンに頼っていた家庭用ミシンの国産化に成功します。耐久性が評価され、国内で普及していくとともに、昭和22(1947)年からは国外への輸出も開始されました。

-

進化する洗濯機

昭和20年代半ば、国内でも電機洗濯機が販売され、家事労働の軽減が進みます。ただ、昭和30年代までは電気洗濯機が非常に高価だったため、手回しの手動洗濯機も販売されていたようです。心温まるなつかしい製品に会いにきませんか。

-

常設展示 解説シート

歴史館まなび隊 4

片倉組(日本を代表する製糸会社)事務所の外観1878年(明治11年)、のちの片倉製糸紡績株式会社のもとになる、垣外製糸場が片倉兼太郎によってつくられました。その片倉組の事務所一階の外観を復原しています。

ダウンロード