信濃の風土がはぐくんだ原始の生活

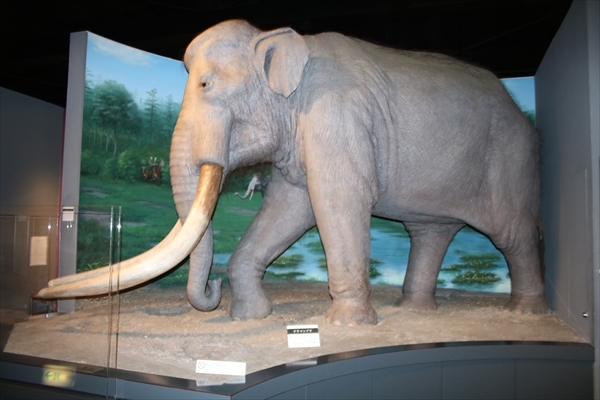

「ナウマンゾウと黒曜石」「中央高地の縄文文化」「縄文のムラ」「稲をつくった信濃びと」「古墳に葬られた人びと」の5つのテーマから構成されています。大きく首を振る復原されたナウマンゾウ、縄文時代の墓跡から見つかった人骨、実物大に竪穴住居などの建物跡を再現した八ヶ岳山麓の縄文時代のムラなど数万年から数千年前の世界にタイムスリップできます。

主な展示物

撮影スポット

体験

音声ガイド

-

ナウマンゾウ

ナウマンゾウはインドで化石が見つかっている象の仲間です。日本列島には30~20万年前ころに渡り、その後寒くなった気候にもなれ、生き残ってきました。長野県北端近くの野尻湖から4万年前の骨や歯がたくさん見つかっています。もしかすると、旧石器時代の人が捕まえて食べていたのかもしれません。大迫力のナウマンゾウといっしょに写真をとってみましょう。

-

復原された竪穴住居

縄文時代早期(約1万年前)になると、竪穴住居を建てて小さなムラをつくって暮らすようになります。写真の竪穴住居は縄文時代前期(約7,000年前)のもので、地面を掘りくぼめて床を張り、屋根はカヤのような植物質の材料で葺いています。(県外などで土葺き屋根の竪穴住居も確認されています。)

-

竪穴住居内のようす

竪穴住居内には炉があり、煮炊き・暖房・あかりなどに用いていました。周囲には縄文時代の道具がたくさんあります。シカやクマの毛皮に腰をおろして、縄文人の気持ちになってみましょう。また、住居内はフラッシュ撮影ができます。

上の原始エリアマップ上の360度カメラで住居内をのぞくことができます。 -

北村遺跡の仮面土偶

安曇野市北村遺跡の仮面土偶です。肩から下は中空(ちゅうくう)(中が空洞)になっています。光地区から出土した土偶ということで北村ひかるちゃんという愛称がついています。ぜひいっしょに写真をとってください。

-

縄文時代の子どもの人骨

約4,000年前の縄文人の子どもの人骨です。推定年齢は12歳で、身長は103センチメートルです。左の腰にイノシシの犬歯で作ったアクセサリーを持っていました。安曇野市北村遺跡では約300体の縄文人骨が見つかり、その平均寿命は34歳ほどと言われています。

※縄文時代の子どもの人骨(安曇野市北村遺跡) -

古墳時代の武人と馬

長野県では5世紀なかば以降の古墳から、鉄製のよろいやかぶとが見つかっています。飯田市妙前(みょうぜん)大塚(おおつか)遺跡のかぶとは野球帽のようなかたちで、鉄板の上には光り輝く金銅板が重ねてありました。権威の象徴としてよろいやかぶとを手に入れ、身につけたのでしょう。

6~7世紀には“くつわ”などの馬具が副葬された古墳が多くあります。大陸から伝わり大和政権とも関係が深いウマと関わった人びとの存在を感じられます。

-

最大級の縄文土器(小諸市郷土跡出土)

小諸市郷土遺跡から出土した土器で、高さは何と約73センチメートル!当館所蔵の縄文土器の中で最大級の土器です。大量のドングリのアク抜きなどに使ったのでしょうか。最後はムラの広場に埋められており、乳幼児のお墓に使われた可能性があります。

-

顔のついた釣手土器(小諸市郷土跡出土)

顔のつく土器と言えば、諏訪・山梨が本場ですが、中期後葉(約4,900~4,500年前)には、千曲川流域の釣り手土器にも顔のつく例が増えてきます。残念ながら、鼻が折れてしまっています。

-

弥生時代の人面付き土器

弥生時代に入ると土偶が姿を消し、骨を納めるなどの用途を担う土偶形の容器が現れます。長野県の弥生時代中期の遺跡では目と鼻を省略して、口を大きく開けた顔表現をもつ土器が出土しています。写真は長野市松原遺跡のほぼ完全な資料になります。

-

常設展示 解説シート

歴史館まなび隊 1

縄文のムラ(諏訪郡原村阿久遺跡)今から6,000年前の縄文時代前期、八ヶ岳の麓にあったムラのようすを再現しています。

森をまるく切り開いて、立石・列石(実物の60%大)を中心に竪 穴住 居や床を高くした建物(実物の70%大)、集石(実物の60%大)などを配した風景が広がっています。ダウンロード