古文書公開日記41ー黒船来航と質素倹約ーWワーキングして貯蓄せよ!ー

今年購入した水内郡小佐原(こざわら)村の文書を整理し終わりました。1581(天正9)年の銘を持つ村高帳の写、上杉氏が入城する前の地侍尾崎氏に関係する文書写、慶安3年の検地帳など、飯山領としては比較的古い文書が含まれています。当館でも飯山藩関係文書は少ないので、貴重な史料となります。

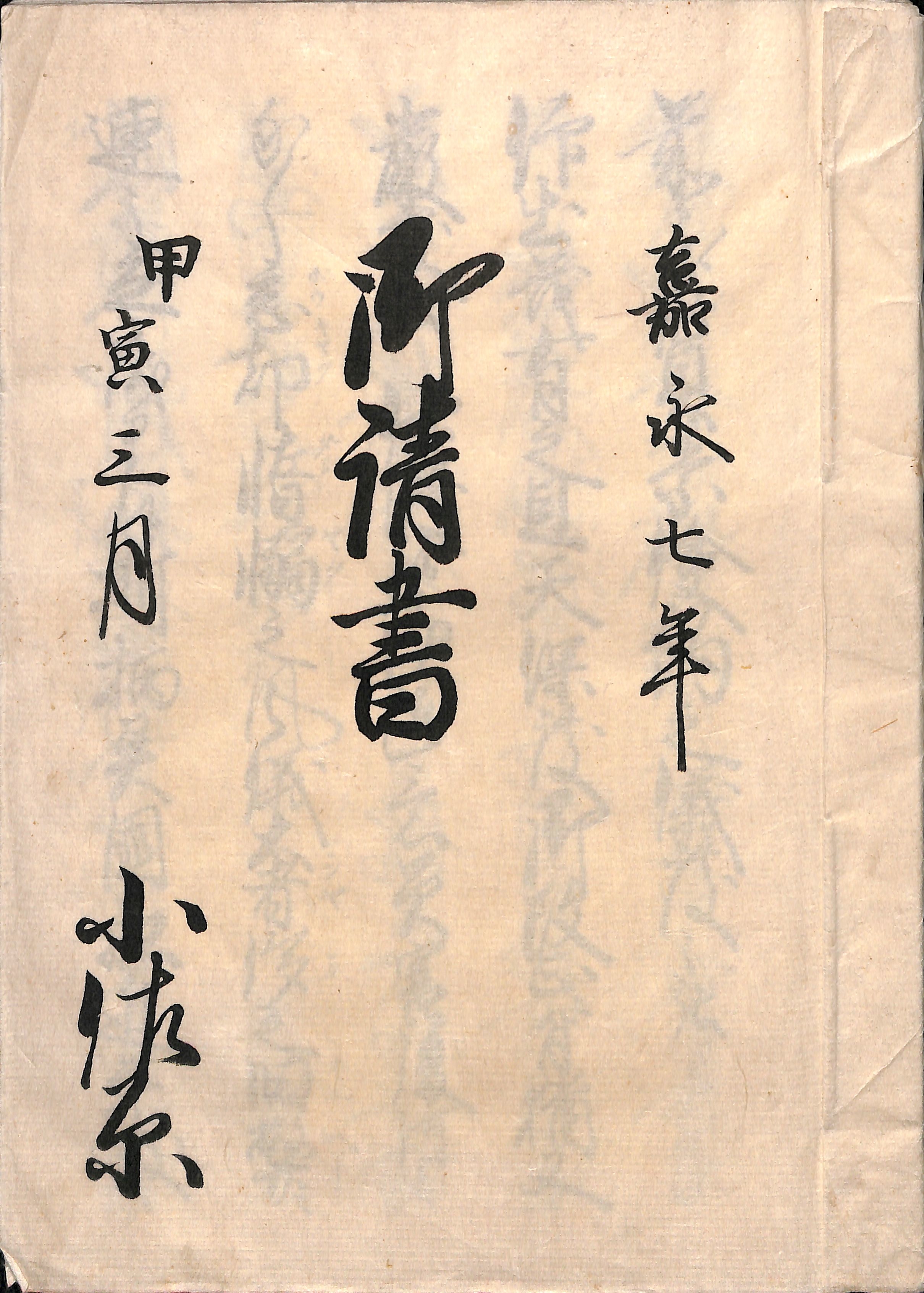

さて、そのうちの1冊に「御請書」と題した竪帳(たてちょう)の文書があります。請書とは要求に対して承知した旨を表明する文書です。村人25名、五人組頭佐右衛門他3名連印で飯山藩役所に提出されたものです。

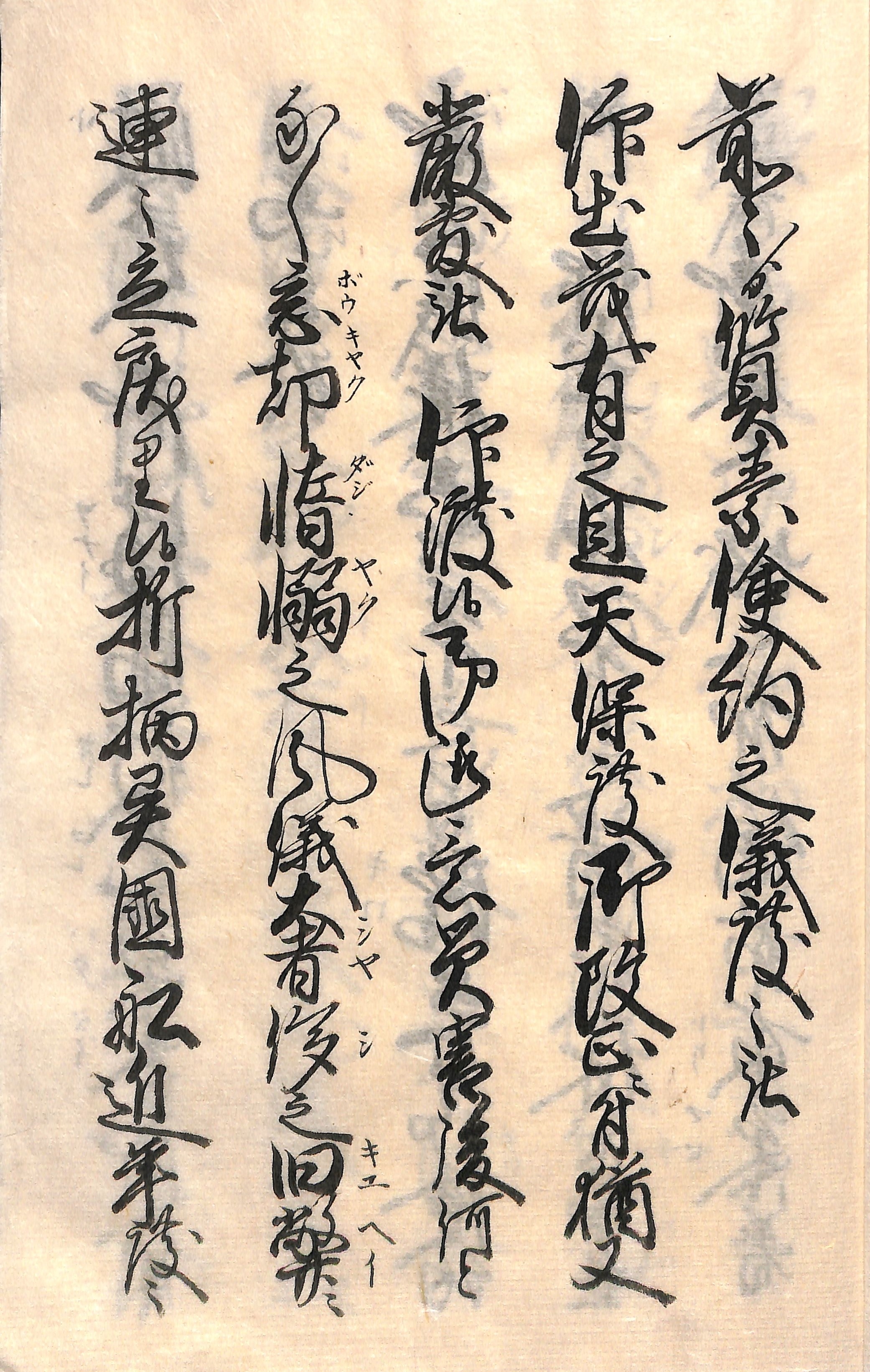

内容は質素倹約のことがかなる詳しく記されています。前書きによれば、天保年間より度々出されてきた倹約令が「何となく忘却、惰搦の風儀・奢侈の旧幣連々立ち戻り候」と、次第にその趣旨が忘れられ、文化文政の頃の惰弱(だらけていること)・奢侈(ぜいたくなこと)に立ち戻ってしまった、と嘆きます。さらに近年異国船がたびたび来航し、防備に多大なお金がかかっているから、幕府から倹約の命令がでている。万事質素が重要であること、急ぎ軍役が課される場合は、「数百年泰平の御恩沢を蒙ってきたのであるから、御国恩に報いる心得が重要である」とし、飯山町一統13ヶ村で申し合わせて倹約取締の14ヶ条を定めた、というものです。 内容は1、衣服は男女とも木綿・麻布にかぎること 2、女性の髪飾りは以前の通り金銀・鼈甲(べっこう)類は禁止すること 3,召使いの者たちもこの趣旨を徹底すること 4,綿であっても絹布と紛らわしいものは使用しないこと 5,食べ物についてはとくに際立てて倹約せよ、雑穀の重湯を用い、夕飯であっても粥に夫喰(ふじき。雑穀や食用の低品質の米)を足して延ばし(増量させて)、余った残りを非常用にせよ 6,冠婚葬祭の振る舞いは一汁一菜にせよ 7,冠婚葬祭の手紙も省略する、見舞も省略する 8,魚・鳥も近年高価になっているので婚礼そのほかで決して供してはならない 9、家の作りは、風雨・暑寒さえしのげれば良い 10、神事祭礼は年々奢侈になってきているので難渋しているので改める 11、百姓たちが兼職をして商いをしているがそのため先祖伝来の田畑山野が荒れ、村の衰微につながっているので本業のみに立ち返ること 12、融通方(金銀の貸借)が宜しくない、贅沢のために貸借がひどくなっている、村役人・五人組が不誠実な貸借がないように取り締まること 13、自村から他村へ出作(出稼ぎ)に出るもののなかには、村役人に黙って、あるいは申し偽って行くものもいる、近年の地震で荒れた地もあるのに、自村の復興もままならない、不誠実なものを取り締まること 14、諸職人の手間作料の規定を守ること、職人の夫喰は家の者と同じ雑穀を供すこと

内容は1、衣服は男女とも木綿・麻布にかぎること 2、女性の髪飾りは以前の通り金銀・鼈甲(べっこう)類は禁止すること 3,召使いの者たちもこの趣旨を徹底すること 4,綿であっても絹布と紛らわしいものは使用しないこと 5,食べ物についてはとくに際立てて倹約せよ、雑穀の重湯を用い、夕飯であっても粥に夫喰(ふじき。雑穀や食用の低品質の米)を足して延ばし(増量させて)、余った残りを非常用にせよ 6,冠婚葬祭の振る舞いは一汁一菜にせよ 7,冠婚葬祭の手紙も省略する、見舞も省略する 8,魚・鳥も近年高価になっているので婚礼そのほかで決して供してはならない 9、家の作りは、風雨・暑寒さえしのげれば良い 10、神事祭礼は年々奢侈になってきているので難渋しているので改める 11、百姓たちが兼職をして商いをしているがそのため先祖伝来の田畑山野が荒れ、村の衰微につながっているので本業のみに立ち返ること 12、融通方(金銀の貸借)が宜しくない、贅沢のために貸借がひどくなっている、村役人・五人組が不誠実な貸借がないように取り締まること 13、自村から他村へ出作(出稼ぎ)に出るもののなかには、村役人に黙って、あるいは申し偽って行くものもいる、近年の地震で荒れた地もあるのに、自村の復興もままならない、不誠実なものを取り締まること 14、諸職人の手間作料の規定を守ること、職人の夫喰は家の者と同じ雑穀を供すこと

など記されています。注目すべきは「御国恩報じ奉るべきこと心得申し合わせ候」と、「御国恩」に報いよという表現です。在地の倹約令が幕府への忠誠心を問うものになっていること、それは1853(嘉永6)年の黒船来航が大きな要素となっていたことはいうまでもないでしょう。外圧が、在地の村々に倹約を強い、そして村の住民はこれを承諾し、請書を提出したのです。

さらに、小佐原村では、この13ヶ村とは別に村独自の規定も作っています。「初道祖神祝振舞」を5年見あわせる、買物のつけ払いはしない、これまで百姓は野休みとして1ヶ月に3日は休みとしたが、このうち1日は駄賃日雇い稼をしなさい、そして賃銭を貯え非常の備えとせよ、としています。本文では本業に専念せよとありますが、小佐原村では、「備蓄」のための駄賃稼ぎを逆に奨励しているのです。

興味深いのは村人の肩書きです。「農業の外、出商ひ稼仕候 戸代次郎」「農業の外、大工稼仕候 忠左衛門」「農業の外、屋根葺稼仕候 庄助」など兼業農業のようすがよくわかります。黒船来航と駄賃稼と倹約令。関係なさそうで大いに関係する、きわめて面白い史料です(村石正行)。