考古覚書1~木製品の保存処理①PEG処理法~

今年度は考古資料やそれに関わるお仕事もご紹介します。よろしくお願いします。

遺跡で見つかる「生活の道具」は何を思い浮かべるでしょうか。調理や加工の道具である土器や石器のほか、斧柄や弓、お椀やお箸といった木の製品が見つかることもあります。

木製品は非常にもろく、先人たちが生きた証を次の世代に残し伝えていくためには、「保存処理」を行う必要があります。

現在歴史館では、木製品の状態に応じて「PEG処理法」と「凍結真空乾燥法」という2種類の方法をとっています。

今回はPEG処理法をご紹介します。

発掘された木製品のほとんどは、細胞内に多くの水が含まれた状態で、触ると崩れるほどもろくなっています。そのため、細胞壁内の水と「PEG(ポリエチレングリコール)」という薬剤を置き換える処理を行います。

(※この薬剤の仲間は、ハンドクリームやリップクリームにも含まれています)

大きな処理槽に20%濃度のPEG水溶液をつくり、約60℃に加温します。その中に木製品をいれ、徐々に濃度をあげて含浸させていきます。

大小さまざまな大きさの木製品は、安全に効率よく処理できるようにステンレス製のカゴに収納し、クレーンで吊り上げ移動し、カゴのまま薬剤に浸します(1)。

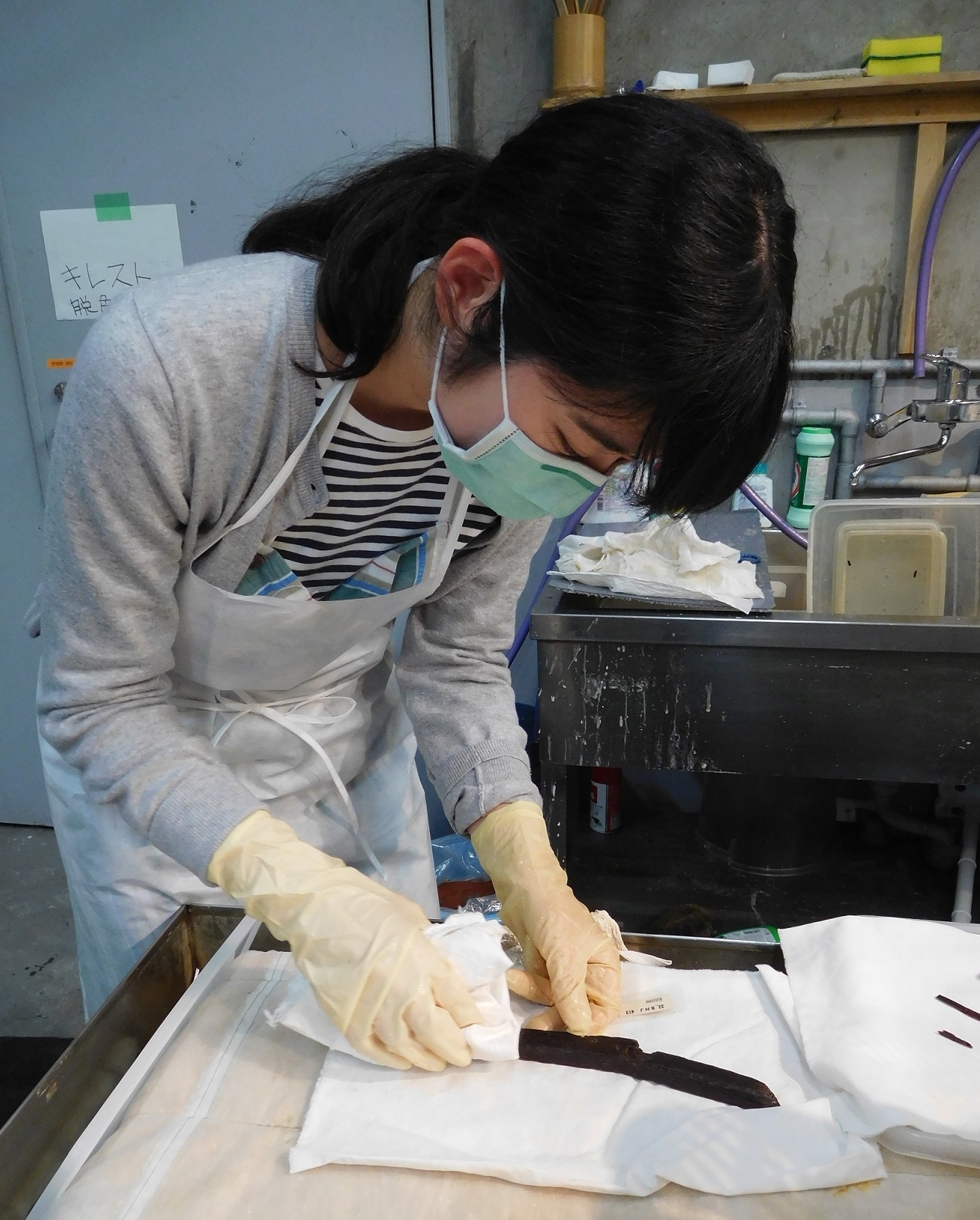

1年前後かけて100%濃度まで置き換えた木製品は、薬剤処理が終了し取り上げる際に、液状の薬剤が常温ではすぐに固形化していくため、表面の薬剤をふきとる作業も素早く行います(2)。

PEG薬剤が固まった後の木製品は、表面がPEGでコーティングされており、この状態で長期保管します。

しかし、展示や閲覧など公開時には、温めたエタノールで木製品を洗い、高密度PEGで黒色調になっている木製品の表層のPEGを融かしおとします。続けて高圧力で空気を吹き付け、エタノールを気化させます。

この最後の工程により、使われていた当時の木の色や質感が蘇ります。

現在、春季展2020年「長野県の考古学」では、保存処理を経た、中野市栗林遺跡の「水さらし場状遺構」を展示しています(3)。

木製品はもろく残りにくいため、現在見つかっているものよりも、当時はたくさんの木製品が使われていたことでしょう。

さまざまな状況が積み重なり、その一部が現在に残っているのです。遠い過去に生きた人びとの技や心を読み取るために、これらを守り未来へ伝える保存処理が非常に大切なのです。