古文書公開日記29-江戸時代の大食い記録-

新年度になりました。ブログも引き続きよろしくお願いします。

大食い選手権がテレビで人気だそうです。これは今だけのブームではなく、江戸時代でもたびたび大食い・大酒飲み、ゲテモノ食いの競べものがあったといいます。

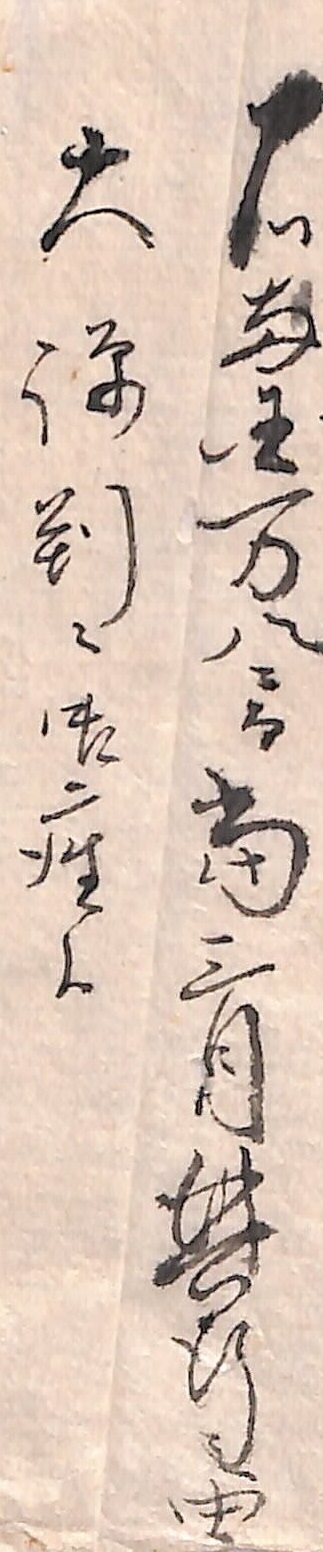

そんななかでも伝説的な大食い大会がありました。両国の万八という料亭で文化14年5月におこなわれた大飯食の写しが諏訪郡上原村柿沢家文書から見つかりました。

これによると、酒組・菓子組・蕎麦組などにわかれて競技したようです。

たとえば、小田原在住の堺屋忠兵衛氏は3升(1升は1.8リットル)入りの大盃で3盃飲み干しました。68歳でした。47歳の江戸芝・金杉の伝兵衛氏は3合(1合は180ミリリットル)入り盃で27盃飲み干したというから驚きです。

菓子の組は丸屋勘右衛門氏(53歳)が饅頭50、羊羹7棹、落津餅30個、茶29杯!

蕎麦の部は神田明神下の新八氏が68杯、なんと79歳ですよ。読み下しているだけでおなかがいっぱいです。

この史料が諏訪の旧家にあったということは、それだけ人口に膾炙した有名な話だったと思われます。事実、類話がいくつかあり、微妙に数字が変わっていたりします。

それにこれだけのものを食べたり飲んだりは、いくらなんでも並の人間ではできないのではないかと思います。むしろ江戸時代の人たちの都市伝説的な、諧謔(面白おかしさを楽しむ精神)ととらえたほうがいいかもしれませんね。

だからよい子はまねをしないようにね。