古文書公開日記17-猪威(ししおどし)の鉄炮-

ことしも古文書公開日誌を続けていきますのでよろしくお願いします。

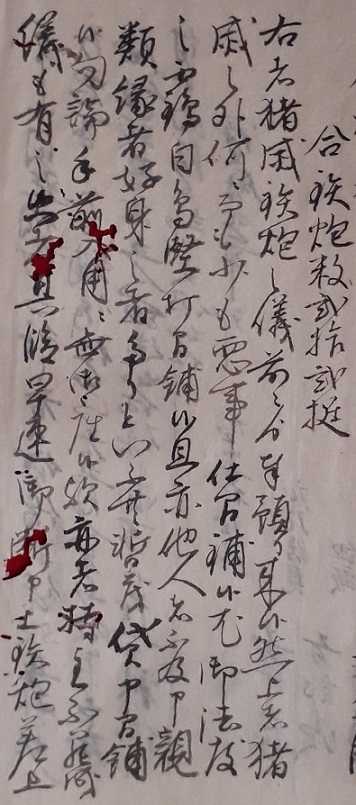

亥年ですね。展示室のウリボウもいいですが、今回は整理中の文書のなかから猪ネタを見つけました。「更級郡塩崎村長谷組文書」のなかに「差上申猪威鉄炮証文之事」という面白い文書を見つけました。

豊臣秀吉が刀狩をおこなったことはよく知られています。しかしこれにより村からすべての刀・鉄炮が没収され、農村から武器が消えたのだというのは正しくはありません。

当館の展示を監修していただいた故塚本学信州大学名誉教授は、松本藩領内の村々で所持された鉄炮の数を調べました。そして塚本先生は、村々での所持数が藩で所有する武装用兵器としての鉄炮の数を上回る、という重要な指摘をされたのです(『生類をめぐる政治』平凡社)。

ではなぜ鉄炮が農民が所持していたのか。今回の長谷組文書からもこれは明らかなのですが、農作物を荒らす猪や鹿などを威嚇するための重要な「農具」として用いられたのです。鳥獣と人間との関係を示す事例といえます。

この文書から、1759年長谷組には22名の鉄炮所持者があったことが分かります。もちろん持ち主と玉目(玉の重さ)を書き上げて、それらを管理していたことも分かります。使用目的も「猪威之外何ニ而も少も悪事仕間鋪候」、「御法度之鶴・白鳥堅打間鋪候」と他目的での使用を厳禁しています。他人・親類はいうまでもなく「縁者・好身之者たりといふ共暫茂貸申間鋪候」などと持ち主以外への貸与も戒められ、厳重に管理されていたことが分かります。

この文書は整理が済み次第公開予定です。