古代の人々と猪との関係

常設展示室で昨年から展示している屋代遺跡群の15号「国符木簡」(複製)。奈良時代のはじめ、信濃国の国司から更科郡などの郡司に宛てて重要な命令を出すために使われたものです。

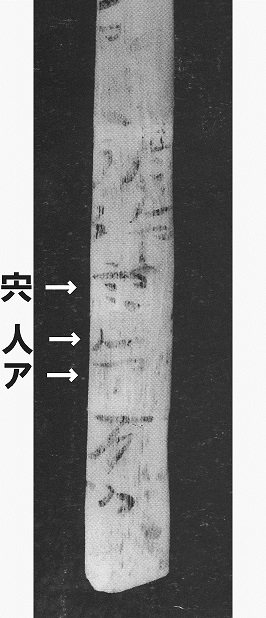

よく見ていただくと、裏面に「宍人(ししひと)ア(べ)」(アは「部」の略字)の文字が見えます。「宍人ア」とは、今年の干支の猪や鹿、鳥などの調理を職業とする人々(部民)と深く関係する姓です。『日本書紀』の雄略天皇2年10月条には狩の鳥獣を調理するために「宍人」を置いたという記載もあります。奈良時代の屋代木簡にはこの他13号木簡、59号木簡にも「宍人ア」・「宍ア」の文字がみられます。このことから屋代遺跡群付近にこのような姓をもつ人々がいたことがわかります。縄文人の好きな猪は、奈良時代の食卓をも賑わせていたのでしょう。