古文書公開日記14-信濃の桶茶-

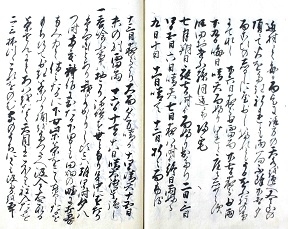

昨年寄贈を受けた伊那郡石曽根村(現在の飯島町)飯島家文書のなかに面白い史料がありました。タイトルは「七十之日記」です。江戸時代後期の飯島家の当主為仙(ためのり)が70歳になる1826年の正月に思い立って書き始めた日記です。日々の記録の中に、跡取りや、飯田に住む娘と孫娘たちとの交流を書き記しています。特に注目したいのは、70歳の為仙が、すでになくなってしまった風習や言葉遣いなどを懐かしみ、しばしば記録に残していることです。例えば、こんなくだりがあります。「(1826年7月18日)我が若かったころは午前10時ごろと午後2時頃、耕作に出た男どもが田畑の畦に打ち寄せあい休んでいると女の人が柴茶をこく煎じてきて、小さい茶振り桶を携えてそこにお茶を汲み大きな茶筅で泡をたて、茶碗にこぼれるほど入れたものを2・3杯ずつ飲んだものだ。家の中でもこのように汲んでいたのを五十年ほど前にこの風習はなくなってしまった。信濃の桶茶といって他国にも知られていたが、この里だけでなくよそでも絶えてしまったそうだ」という文章から、南信地域には桶茶と呼ばれるものがあったようです。これは、抹茶ではないが、煎茶を茶筅でかき回して泡を立ててそれをいただいたものだということが分かります。

この文章から南信地域には、茶筅で大きな桶を振りまわして泡をたてるお茶があったことを知ることができます。一般にこのようなお茶を「振り茶」といいます。「振り茶」といえば、ソフトクリーム状に盛り上がった、沖縄の伝統茶「ぶくぶく茶」を思い出します。

『長野県史』民俗編によると、南信とくに飯田より南の地域には「お茶を食べる」という方言があったことが分かります。信濃の「桶茶」と「お茶を食べる」。関係があるのかないのか、大変興味をそそられます。