河童だより4 河童登場!

江戸時代に入ると、いよいよ河童の活躍が始まります。水を制御する技術が進むと、水への畏れが薄らぎ、河童が誕生します。最初に「河童」という言葉が現れたのは室町時代の辞書である「下学集」と言われていますが、河童を実在する生き物として世に広めていったのは、江戸時代の本草学者たちでした。本草学とは、もともと中国で生まれた医薬に関する学問でしたが、日本に伝わると、対象を広げ、博物学として発達していきました。本草学者は、百科事典としての本草書を作成する中で、それまで各地に伝わっていた伝承をもとに、河童がどのような生き物であるのかを追究していったのです。そこには、現代の河童のイメージにつながる特徴も記されています。

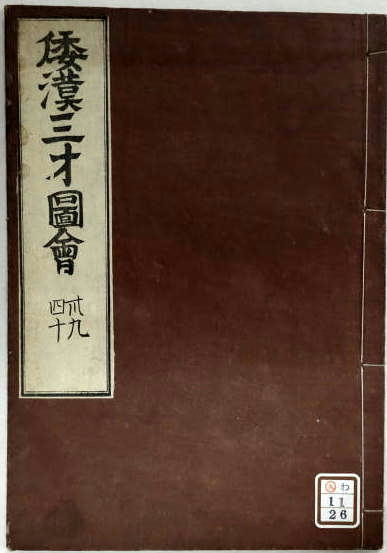

江戸時代の百科事典『和漢三才図会』には、河童が「川太郎(かはたろう)」と紹介されています。西国、九州の谷間、池、川に多く生息し、10歳くらいの子どものようで人の言葉を話す生き物とされ、頭に皿があり、水がなくなると力が出なくなると記されています。また、全身が毛で覆われた「川太郎」の図が紹介されています。描かれた河童としては初期のものと思われます。背や腹には甲羅が見られず、どちらかというと、サルに近い風貌になっています。

実在する生き物として扱われていた河童なので、この後、捕獲・目撃された河童たちがつぎつぎに登場していきます。