古文書公開日記6−電気のはなし−

8月になり毎日蒸し暑い日が続いています。いかがお過ごしでしょうか。クーラーの稼働率が高くなる夏は電気の使用量が増えるのでクールビズや省エネなどできる工夫をしたいものです。

みなさんは信濃電気株式会社という電気会社があったことはご存じでしょうか。今回、この会社が作成した大正期の図面約150点の整理が終わりました。

近代の長野県は養蚕業が盛んで、各地に製糸場が作られました。山がちで川が多い長野県では、水力を活用した電力会社も設立されました。多くは製糸工場の経営者によって作られました。須坂町にあった製糸会社山丸組は、1912年には県内外に5工場・1514釜、1927年には県内8工場、県外3工場、総釜数約5000釜を誇る日本最大規模の大製糸場でした。その創設者越寿三郎は夜業が増えたことから防犯・防災のため須坂町内に広く電灯を設置するため電灯会社を設立することを企図しました。1903年、こうして信濃電気株式会社は生まれました。米子(須坂市)に水力発電所を設立したことを皮切りに電力供給が進み、1914年には東北信地域に402キロメートルの電線路網を広げ、長野県内最大の電力会社になりました。その後も長野地域を基盤とする電力会社長野電灯に電力を供給するなど順調に運営されていきました。しかし昭和恐慌後の養蚕業の打撃とともに経営が悪化し、長野電灯との合併により社は消滅しました。

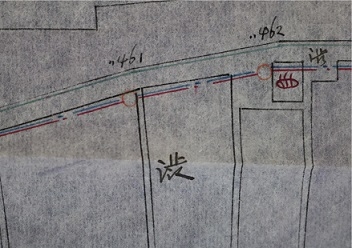

今回の図面は須坂・中野・飯山・山ノ内など北信の村の図で、そこには電線架設場所や電灯の位置などを測量技師によって正確に図面上に落としています。この時期は信濃電気の最盛期であり、須坂地域も野口雨情・中山晋平により「須坂小唄」が作られる(1923年)など華やかな時代でした。今回の図面の多くは、電力需要に湧いたそんな時代を象徴するもので、貴重なものといえます。