元祖!進化するヘビの精霊 ―縄文土器展への招待状 その2―

館長のフェイスブックに紹介された蛇体装飾付土器(小諸市郷土(ごうど)遺跡)を、3月から常設展示室に展示しました。「これがヘビ?」「トカゲだろう?」「いや、縄文人は恐竜を知っていたんだよ」等々の声が聞こえてきそうです。みなさん、いろいろと想像をふくらませてみてください。あるいは、縄文人は精霊(カミ)を表現しているのだから「現実にいるモノではない」のかもしれません。

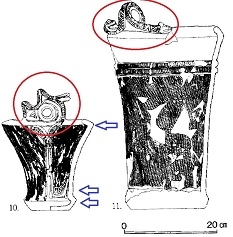

それでも、私たちが蛇体と呼ぶのには、より古い土器にヘビっぽい前例があるからです。 考古学では、あるモノが時代とともに変化することを「系統」としてとらえます。このヘビの系統は、尖石遺跡出土品などから変化したと考えられます。図右の古手のヘビはとてもリアルです(実物は茅野市尖石縄文考古館で見てね)。ところが、次の段階の図左では、ヘビらしかぬ動き(鋭角に、しかも上下方向に蛇行する)に変わります。さらに郷土遺跡の例では、さまざまな飾りがトッピングされ、ヘビには見えなくなります。器の形も大きなヘビの精霊を乗せやすくし、目立たせるために変形します。

こうした縄文人の発想は、今どきの子どもたちが夢中なアニメ・ゲームの妖怪やモンスターの「進化形」と似ています。変形し、大きくなり、飾られ、合体しながらバージョンアップするのです。郷土遺跡の例は最もレベルアップした形で、「とぐろヘビ」の進化形「ごうどドラゴン」といった感じでしょうか。縄文人も形や大きさを進化させることで、精霊のパワーがアップすると考えたのでしょう。

ところで、いにしえの精霊は今どきの妖怪につながるとの説があります。さまざまなモノに宿り、説明のつかないできごとは彼らのしわざだ、という考え方です。精霊はヒトには見えない、見てはいけないモノですが、“お願いごと”をするには形が必要です。そこで縄文人は、ヒトやヘビなど「自分たちの知っているモノ」に似せて表現したのかも知れません。この辺の発想も今どきの子ども(作者は大人ですが)と共通していそうです。

現在、常設展示室には、別系統の蛇体(札沢遺跡)や、人体(東畑遺跡)のついた土器も展示しています。ぜひ、ご覧になってください。また、秋の縄文土器をとりあげる企画展ではさらにバージョンアップさせますので、ご期待ください。