近世常設展の一部展示替え 諏訪社・街道のコーナー

【お知らせ】

次の2つのコーナー(小テーマ)で一部展示替えをしました。そのコーナーと新展示資料は次のとおりです。

(1)小テーマ「信濃一之宮と御柱祭」

- 『信州一ノ宮諏方大明神御社内之図』(しんしゅういちのみや すわだいみょうじん おんしゃないのず) 江戸時代 当館蔵

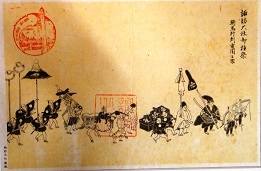

図の右側は上社本宮(諏訪市)で、四本の御柱が建っています。左側は、明治時代になって取り壊された神宮寺(じんぐうじ)で、普賢堂(ふげんどう)や五重の塔があります。神宮寺は廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって取り壊されました。 - 『諏訪大社御柱祭騎馬行列古図之写』(すわたいしゃおんばしらさい きばぎょうれつ こずのうつし) 江戸時代 当館蔵

騎馬行列は、神官・高島藩・高遠藩らが御柱を出迎え、社へ警護・先導するための行列です。参勤交替のような大行列で、多くの見物人でにぎわいました。 - 『諏訪御柱行例細見』(すわおんばしらぎょうれつ さいけん) 江戸時代 当館蔵

大祝(おおほうり)や藩の家老らを乗せた騎馬などの大行列の図です。最下段は高遠藩の騎馬行列ですが、かつて高遠地域が諏訪地域・諏訪神社と密接な関係があったことを物語っています。

(2)小テーマ「街道の風景」

『信州松本通見取絵図控』(しんしゅうまつもとどおり みとりえずひかえ)より『川中島周辺』 1806年 逓信総合博物館ていぱーく蔵 複製

自動車や鉄道が発達した現代社会において道は重要なものですが、江戸時代の幕府においても街道の維持管理は重要な課題でした。道中奉行所は1800年から主要街道の測量図や見取絵図を作って管理します。北国街道の追分宿から善光寺宿、および北国西街道の篠ノ井宿から洗馬宿までは『信州松本通見取絵図』が作成されました。当時の宿場の家並みだけでなく、周囲の山川や寺社等も描かれ、街道の様子を具体的に読み取ることができます。

今回は、『川中島周辺』の展示です。この絵図では、北国街道沿いに集落が点在し、上部に千曲川、下部に犀川が流れています。北原村は、南の矢代宿と北の丹波嶋宿との間(あい)の宿(しゅく)です。『善光寺道名所図会』によると、北原村には大仏が安置された阿弥陀堂があり、接待所(旅人の休憩所)になっていました。道向かいにある旅籠茶屋松屋の主人は、川中島古戦場の旧跡を調べて木版印刷して旅人に販売、茶屋裏の池では大鯉をたくさん飼っていたという記述もあります。また、千曲川の右岸には松代城下町が描かれ、鳥打峠の麓に山本勘助塚が見えます。

なお、7月中旬には真田氏コーナー「真田氏 戦国乱世をかけめぐる」の一部展示替えをします。新たに展示する資料は次のものです。

『大坂冬陣之図』 江戸時代 当館蔵

大坂城と城を取り囲む徳川軍勢の名前、堀や水路、周囲の山々が描かれています。大坂城には「右大将秀頼公」の名が大きく記されています、城の外側には真田信繁が築き戦った陣地「真田丸」が「出丸」と記され、「真田左衛門」の名も見えます。戦の動きを詳細に記した書物『大坂冬御陣覚書』と併せてご覧ください。

資料は語っています。資料と出会い、ご解読ください。資料により1〜3か月で展示替えとなりますので、早めにご覧ください。